自然と人をゆるやかにつなぐ、これからの「オープンスペース」

福岡孝則

神奈川県藤沢市出身の福岡孝則さん。海や山に囲まれた環境で育ち、東京農業大学では農学部造園学科と大学院造園学専攻で都市緑地計画学研究室に所属し学んだ。卒業後はアメリカの大学院でランドスケープを専攻し、現地の設計事務所に勤務。アメリカ、ヨーロッパ、アジアと世界中でランドスケープデザインの仕事に従事し、2012年に帰国。ランドスケープ先進国である欧米の事例と、日本のオープンスペースについての展望を聞いた。

Q. アメリカに留学されたきっかけは何だったのでしょうか?

A. 大学院生の時に、『LANDSCAPE DESIGN』という雑誌で編集のアルバイトをしていました。当時アメリカでランドスケープの仕事をしていたデザイナーの取材に同行しているうちに、自分も海外で勉強したいという気持ちが強くなったからです。日本の大学ではランドスケープを扱う学科は、農学部や建築学部などいろいろな学部に点在していて、教育機関において分野が分断されているせいか、現場でも各専門分野間の意思疎通がスムーズでない場合が多いように感じます。一方、僕が留学したペンシルバニア大学では都市計画、建築、ランドスケープ、芸術学科が同じ建物にあり、協働する機会も多くありました。

Q. 海外では具体的にどのような仕事をされましたか?

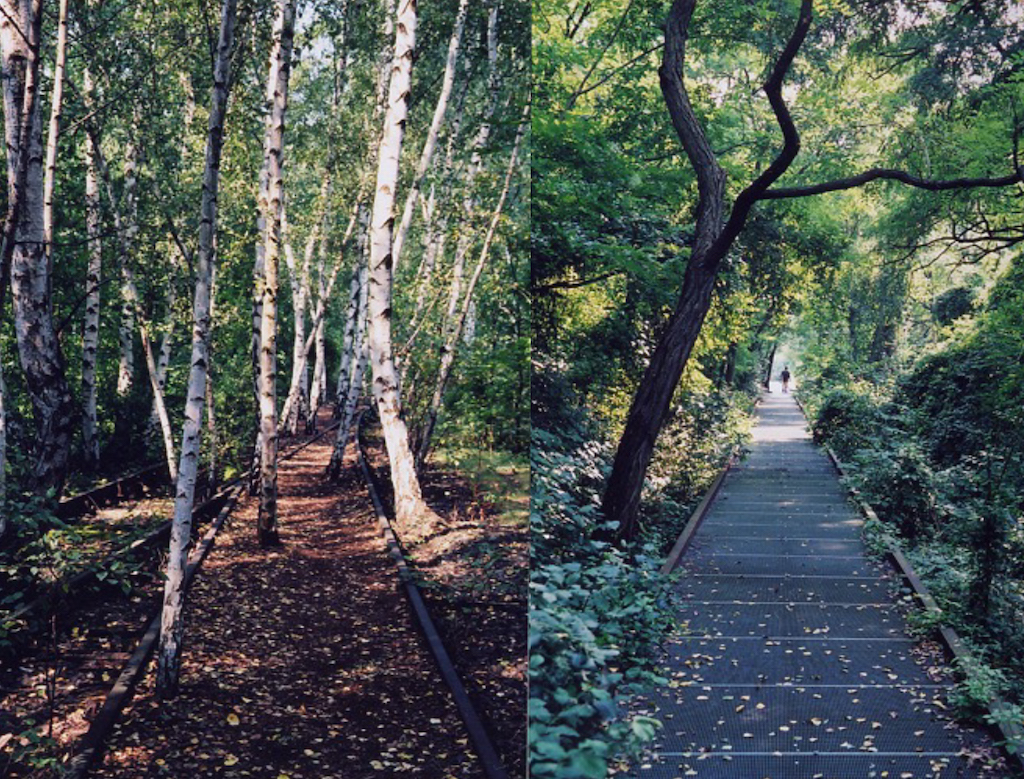

A. 2000年から在籍していたペンシルバニア大学芸術系大学院では、デザインスタジオの中でドイツや南米、北米等の空軍跡地や工業跡地、水辺などの都市においてランドスケープデザインに取り組む経験を得ました。具体的には、かつて工場や炭鉱だった場所など、機能が低下した土地をランドスケープの力で再生するプロジェクトです。大学院時代にフェローに選出されて研究したドイツ・ベルリン郊外の旧操車場を公園に改修するプロジェクトでは、痩せた土地に生えていた白樺の林をあえて活かし、線路も残して細長いシンプルなオープンスペースに再生しています。すべてを更地にして新しくつくり変えるのではなく、もともとの地形や生態系を活かしながら経年変化も考えたオープンスペースのつくり方を学びましたね。

Q. 2003年からはサンフランシスコのハーグリーブス・アソシエイツの社員として、よりスケールの大きなランドスケープの仕事をされていますね。

A. ハーグリーブス・アソシエイツは、シドニーやロンドンのオリンピック会場にあるオープンスペースを設計した事務所で、比較的大規模な公園緑地のデザインのほか、自然や河川を再生する環境修復プロジェクトも得意としています。僕はここで汚水処理場の仕事に携わりました。車の廃棄場を汚水処理場につくり変えるもので、日本だったら土木建設会社の仕事というイメージですが、ここではランドスケープの観点を取り入れます。湿地や河川の再生、雨水の浄化システムといった修復をランドスケープデザインと一体化させて取り組むのです。ある程度まで自然修復を行ったら、つくり込まずに変化の余地を残しておく姿勢も興味深く感じました。

Q. ランドスケープの仕事が建築と大きく異なるのは、自然の変化をどう見極めるかということでしょうか?

A. そうですね。2005年から働いていたランドスケープデザイン事務所のグスタフソン・ガスリー・ニコル(GGN)では、変化する風景をあらかじめ意識した、柔らかく包み込むような地形のデザインが魅力でした。この事務所ではその場所の自然・地理的な特性を活かしながら、土地に骨格線を彫刻するようにデザインを行います。世界トップクラスの財界人の私邸を設計したときは、もともとその土地が持つ骨格や眼下の水平に広がる湖の力も借りて、家族が土地とのつながりを感じ、時間を取り戻す場所の設計をしました。日本は、建物と対になった広場はたくさんありますが、植物や水といった変化していく環境をキュレーションするという発想や技術が乏しく、材料として見ている点が問題です。もっと大きな視野を持ち、自然や風景に介入するのがランドスケープの仕事なのです。

Q. ランドスケープを考えるときに植物や地形とともに欠かせない要素が水ですね?

A. 都市における水の重要性を教えてくれたのがドイツのアトリエ・ドライザイテル(現:ランボル・スタジオ・ドライザイテル)です。東西ドイツを分断していたベルリンの壁跡地を再開発した場所に、雨水を貯めて浄化するシステムをつくり上げました。学生時代にこのプロジェクトを体験したのが、後にドイツで働くきっかけになりました。この事務所では水と環境の観点から都市のシステムをデザインしています。雨水の浸透、貯水、浄化、再利用といった最先端の技術をエンジニアと協働しながら持続可能な都市をつくっているのです。プロジェクトも多国籍で、中東、アジア、オーストラリアといった国際的なチームに僕も参加しました。

Q. SDGsの観点からも緑の活用法が注目されています。

A. 2012年にアメリカを直撃したハリケーン・サンディでニューヨークが甚大な被害に遭い、気候変動に適応した防潮機能と都市公園機能を持つグリーンインフラが整備されました。その後、多くの都市で雨水を持続的に管理するためのグリーンインフラが公園や歩道などに取り入れられています。日本でも今後都市を開発する際は、川と公園を一体的に再整備して減災を実現することや、道路を再編集して雨水の一時的貯留・浸透を促し緑陰で都市を冷やす取り組みなど、グリーンインフラの社会実装を加速化させる必要があるでしょう。

Q. 2012年に帰国し、うめきた2期の初期段階からプロジェクトチームにランドスケープデザインの概念を紹介されました。

A. 僕が提唱したのは「都市の規範は建築ではなくランドスケープにある」というランドスケープ・アーバニズムの基本的な考え方です。うめきた2期は、街区全体の中心に公園を枠取り、立体的な屋外空間のつくり方、建物のボリュームや配置なども全体のランドスケープとしてどうあるかを強く意識していることが、建物やインフラ主導の開発と違うところです。近年、パブリックスペースと呼ばれる屋外公共空間を中心とした都市の再生・再編集は世界的な流れとなっています。街路や広場、公園、公開空地といった屋外公共空間、オフィスや商業施設、集合住宅の共有空間を通じて人々に新たな体験を共有してもらい、街に対する深い愛着心と地域コミュニティを生み出そうとするものです。うめきた2期においても、オープンスペースを活かして都市にどのような変化を起こすのか、という視点が大事だと思います。

Q. 福岡さんが日本で最初に手がけた「コートヤードHIROO」のプロジェクトは、オープンスペースの成功事例として注目を集めました。

A. 旧厚生省官舎跡地をリノベーションする際、建物に隣接する駐車場をコートヤードのような、文化を発信する公共空間のような場所にしたいという施主の意向を受け、建築とランドスケープでシームレスな設計を行いました。リノベーション後は民間の所有地を半分パブリックに開き、年間2万人が訪れるようなプレイスメイキングの企画運営をディベロッパーが行ってきました。「First Friday Tokyo」と銘打って、月1回フィットネスや食、アートイベント、親子で参加する夏の自由研究など、ここで働く人たちが主体となって開催しています(現在はコロナ禍のため予約制等で実施)。

Q. オープンスペースは、使う側の意識が重要ということですね?

A. 見た目だけではなく、使いやすさもオープンスペースに欠かせない要素です。その場所を利用者からいかに愛着を持ってもらうか、それを具現化したのが南町田グランベリーパークです。町田市にある鶴間公園と東急が運営する商業施設の間は、道路で分断されていましたが、約22ヘクタールの地区全体で実現する「すべてが公園のようなまち」というランドスケープを中心にしたコンセプトをつくり、民間と公共の空間をひとつにつなげる計画を提案しました。街のなかに設けた14の広場空間をネックレスのようにつなぎ利用者が思い思いに過ごせるよう、商業、公園とパークライフサイト(旧市道の再配置により創出された官民融合のエリア)のランドスケープデザインを担当しました。

Q. 人の流れは変わりましたか?

A. 公園からの緑を駅までつなげて「駅まで公園が迎えに行く」というテーマを掲げました。商業施設の中にはオープンスペースを広く取ったことで、誰でも楽しく、安全に歩き回れる回遊構造を持つ一体的な街区へと変貌したのです。南町田の駅から商業施設を通って気づいたら公園、そして川までつながる流れができあがりました。老朽化したグラウンドは改修し、外周を誰もがジョギングでき気軽に体を動かせる場所にしたことで、オープンな雰囲気に生まれ変わりました。買い物と散歩、運動の境目が曖昧になったことで、自由度が広がったのではないでしょうか。グラウンドの地下には調整池のための基盤整備も行いました。今後は公園と商業施設、住民が一体となって時間をかけて「すべてが公園のようなまち」を育ててほしいと思います。公園、商業、美術館の3つのマネジメント主体が共同できるように一般財団法人「みなみまちだをみんなのまちへ」も設立され、各敷地のプレイスメイキングをクロスさせるような取り組みもはじまっています。オープンスペースを起点に、そこで暮らす人が住みやすい街をつくっていくのが理想です。10年、20年後にどんな変化が生まれるのか、僕はそこにいちばん興味があるんです。

福岡孝則(ふくおか・たかのり)

東京農業大学地域環境科学部造園科学科ランドスケープデザイン・情報学研究室准教授、Fd Landscape主宰。ペンシルバニア大学芸術系大学院ランドスケープ専攻修了後、アメリカ・ドイツのコンサルタント、神戸大学大学院工学研究科建築学専攻・持続的住環境創成講座特命准教授を経て、2017年4月より現職。作品にコートヤードHIROO(グッドデザイン賞)、南町田グランベリーパーク(国土交通大臣賞:都市景観大賞、緑の都市賞)ほか、著書に『海外で建築を仕事にする2 都市・ランドスケープ編』(学芸出版社)、『Livable City(住みやすい都市)をつくる』(マルモ出版)など。

ポートレート:藤本賢一 文:久保寺潤子

Twitterでシェア

Twitterでシェア Facebookでシェア

Facebookでシェア